Studientag 2025

Zorn

Zorn, Wut, Rage – wer kennt das nicht? Zorn ist ein Zustand stärkster Erregung und richtet sich gegen andere, anderes oder gegen sich selbst. Zorn denkt nicht mehr klar, Zorn verengt den Blick, verliert die Kontrolle und (re-)agiert aus einem Bedrohungs- oder Bedrängungsgefühl heraus. Zugleich setzt Zorn Handlungsenergie frei und gibt Kraft für Veränderungen.

Der Studientag der Fakultät stellt diese ‘hochenergetische’ Emotion in den Mittelpunkt eines theologischen Nachdenkens über die Gefühlslagen in Gegenwartsgesellschaft und Kirche. Wo sind die Brüche, die Grenzverletzungen und Untiefen einer Zeit, in der die Grenzen zwischen Fortschritt und Rückschritt, zwischen Recht und Unrecht, zwischen Wohlergehen und menschlichem Leiden, zwischen Organisation und Kontrollverlust an Orten zu verschwimmen scheinen, die bislang als sicher galten?

Der Studientag richtet sich gleichermaßen an Studierende wie Lehrende der JMU, Personen aus Schule und Pastoral sowie die interessierte Öffentlichkeit – Herzliche Einladung!

Organisatorisches

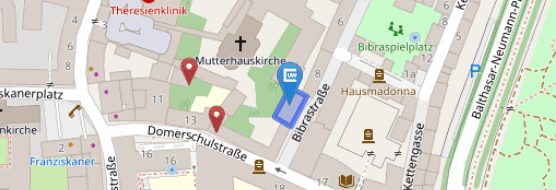

Datum, Zeit und Ort:

Mittwoch, 26. November 2025 | 9:15–17:00 Uhr

Neue Universität, Hörsaal 318 (Sanderring 2, 97070 Würzburg)

Anmeldung

Für die bessere Planung und Vorbereitung des Studientags bitten wir um Anmeldung mit Angabe Ihrer beiden (Vormittag und Nachmittag) Workshop-Präferenzen per Mail an: studientag@uni-wuerzburg.de. Selbstverständlich können Sie auch spontan vorbeikommen, haben dann aber ggf. nicht mehr die gesamte Auswahl.

Hinweis für Lehrkräfte: Der Studientag ist bei FIBS gelistet und kann als Fortbildung belegt werden.

Programm und Workshops

9:15 Uhr Begrüßung und Einführung (HS 318)

9:30 Uhr Keynote

Prof. Dr. Michael Seewald (Münster/Berlin)

„Fides et affectus. Eine katholische Perspektive auf das Gefühl und den Glauben“

In den vergangenen Jahrzehnten sind Emotionen und Affekte in den Fokus geisteswissenschaftlicher Forschung getreten. Es gibt zahlreiche Studien philosophischer, geschichtswissenschaftlicher, soziologischer oder politikwissenschaftlicher Provenienz, die sich mit der Bedeutung von Gefühlen für unser Verständnis von Rationalität, Zeitlichkeit, Gesellschaft und Politik befassen. Die christlichen Theologien zeigen derzeit hingegen wenig Interesse an Emotionen, obwohl "das Gefühl" im 19. Jahrhundert zu einem Schlüsselbegriff religiöser Weltdeutung wurde und die mittelalterliche Tradition Tiefgründiges über die Bedeutung von Liebe und Affekt für den Glauben zu sagen hatte. Der Vortrag versucht, die Bedeutung des Affektiven für den Glaubensakt und die Ekklesiologie zu skizzieren.

11:00–12:30 Uhr Workshop-Phase I

Leitung: Prof. Dr. Matthias Reményi, Prof. Dr. Michael Seewald

Raum: 129

Der Workshop richtet den Blick auf den Gottesbegriff und die Gott-Welt-Beziehung. Kann sinnvoll gedacht werden, dass Gott Gefühle und Affekte hat? Oder sind das lediglich platte Anthropomorphismen – Bilder also, die Menschliches, oft Allzumenschliches auf Gott übertragen? Andererseits: Was wäre das für ein Gott, der nicht mitleidet, sich nicht erbarmt, sich nicht über Unrecht empört und darüber zornig wird? Und wie könnte die Weltbeziehung gedacht werden, die ein solcherart mitleidender, empathischer Gott hat? Diesen Themen will der Workshop Raum geben. Zugleich soll Gelegenheit sein, bei Bedarf eventuell noch offene Fragen aus dem Hauptvortrag zu diskutieren.

Leitung: Dr. Eva-Maria Leven, Helga Kiesel, Heike Trapp

Raum: 319

Zorn gehört – wie Freude, Angst oder Trauer – zum Schulalltag. Lehrkräfte erleben Emotionen nicht nur bei ihren Schüler:innen, sondern auch bei sich selbst. Gerade in herausfordernden Situationen stellt sich die Frage: Wie gelingt es, ein starkes Gefühl nicht zu unterdrücken – aber sich auch nicht verletzend zu äußern?

In diesem Workshop nähern wir uns dem Thema Emotionen im Schulkontext mit Hilfe der Gewaltfreien Kommunikation. Sie bietet Lehrkräften ein Handwerkszeug, um Gefühle und dahinterliegende Bedürfnisse bewusst wahrzunehmen, Konflikte konstruktiv zu gestalten und tragfähige Beziehungen aufzubauen. Ziel ist es, Emotionen als natürlichen Teil des Lernens zu verstehen und den Umgang mit ihnen im Schulalltag achtsam zu gestalten.

Leitung: Prof. Dr. Johannes Först

Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil führt die Kirche eine neue Kategorie ein, an der sich kirchliche Praxis auszurichten habe und durch die sie sich konstituiert: menschliche Emotionen. "Freude, Hoffnung, Trauer und Angst" (GS 1) werden zu Auslegungsinstanzen der Überlieferungen und zu einem wichtigen Qualitätsmaßstab für eine pastorale Praxis und Gottrede. Der Workshop ergänzt "Zorn" und diskutiert diesen Ansatz mit Blick auf theoretische Grundlagen und praktische Realisationen.

Leitung: Prof. Dr. Veronika Bachmann

Raum: 321

Immer wieder wird dem Alten Testament angelastet, einen Gott des Zorns zu propagieren. Mit dieser Pauschalkritik geht meist die Vorstellung einher, dieses Gottesbild sei mit dem Neuen Testament, das einen Gott der Liebe bezeuge, überwunden worden. Im Workshop wird es darum gehen, alt- und neutestamentliche Textbeispiele in den Blick zu nehmen, die Gottes Zorn zum Thema machen. Gemeinsam soll der Frage nachgegangen werden, wie diese Texte Gott inszenieren und welcher Hoffnung sie damit Raum geben – gerade indem sie Gott zumuten, zornig werden zu können.

Leitung: Referat Queer:feminismus

Seit einigen Jahren steigt die Diskriminierung queerer Menschen an. Der Zorn, der ihnen entgegengebracht wird, ist nicht nachvollziehbar, doch er dominiert oft den Alltag. Wie kann man mit dieser Welle des Hasses umgehen? Ist es möglich, Zorn in etwas Positives umzuwandeln?

Der Workshop „Zwischen Frust und Freude. Wie man Zorn in der queerfeministischen Arbeit nutzen kann.“ erkundet, welche Bedeutung Zorn in der queer-aktivistischen Arbeit hat, wie man damit umgehen kann und ob man ihn nutzen kann. Der Fokus liegt dabei auf den persönlichen Erfahrungen queerer Menschen sowie einer intersektionalen Perspektive.

12:30–14:00Uhr Mittagspause

14:00–15:30 Uhr Workshop-Phase II

Leitung: Burkhard Hose

Raum: 227

Zorn als transformative gesellschaftliche Kraft wird häufig abgewertet beziehungsweise negativ eingeordnet. Menschen, die sich beispielsweise für Geflüchtete einsetzen oder für die Rechte queerer Menschen eintreten, werden in Debatten immer wieder ermahnt, "nüchtern" oder "sachlich" zu bleiben. Ihnen wird die Kompetenz abgesprochen, weil sie Emotionen zeigen. Im Workshop werden am Beispiel zivilgesellschaftlichen Engagements im "Würzburger Bündnis für Demokratie und Zivilcourage" und in der Aktion #OutInChurch sowie aus der Arbeit mit Geflüchteten Situationen besprochen, die den Zorn als positive Kraft sichtbar und besprechbar machen.

Leitung: Dr. Stephan Tautz

Raum: 226

„Die Vernunft kann sich mit größerer Wucht dem Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn ihr dienstbar zur Hand geht.“ Mit diesen Worten zitiert der Kabarettist Georg Schramm Thomas von Aquin und konfrontiert damit nicht allein sein Publikum, sondern auch die Theologie mit der Frage, ob Zorn – immerhin neben Habgier, Stolz, … eine der 7 Hauptlaster in der christlichen Tradition – auch als positive Kraft gesehen werden kann. In Auseinandersetzung mit dem Konzept von "Female Rage" (vgl. Zitat im Titel) geht der Workshop dieser Frage nach und diskutiert, inwiefern und unter welchen Bedingungen Zorn tatsächlich eine gestaltende Kraft der menschlichen Zivilgesellschaft sein kann und wie wir entsprechend theologisch Zorn kultivieren können.

Leitung: Prof. Dr. Martin Stuflesser, Dr. Joseph Grayland, Katja Neubauer

Raum: 320

„Dies Irae“ / „Tag des Zorns“ – mit diesen Worten beginnt die Sequenz aus dem Requiem, der röm.-kath. Totenmesse. Doch nicht nur „Zorn“, auch andere Emotionen werden in der christlichen Liturgie immer wieder explizit thematisiert und verhandelt. Diese Emotionen werden dabei aber auch immer wieder kanalisiert und transformiert/verwandelt. Der Workshop widmet sich solchen Beispielen eines rituellen Umgangs mit emotionalen Affekten wie: Zorn, Trauer, Wut, Verzweiflung, aber auch Freude und Jubel.

Gerade in einer Zeit, die in öffentlichen Diskursen, sei es in Politik und Gesellschaft wie auch in Kirche, immer mehr auch von Hass, Zorn und Aggressivität geprägt ist, bilden gottesdienstliche Rituale die Chance, solche starken Emotionen einzuhegen, abzumildern und Konflikte zu befrieden. Mit Blick auf freikirchliche Kontexte etwa aktuell in den USA zeigt sich aber auch, welches Gefährdungspotential im Verstärken solcher Emotionen durch gottesdienstliche Rituale vorhanden sein kann.

Leitung: Prof. Dr. Michelle Becka, Dr. Katharina Ebner

Raum: 129

Emotionen in der Ethik sind wichtig – und durchaus ambivalent: Zorn über Missstände kann zum Handeln motivieren, ganz anders als Angst, die eher in eine Schockstarre versetzt. Aber zugleich können aversive Gefühle, wie Wut, auch jede ethische Reflexion unmöglich machen.

Der Workshop geht diesen Ambivalenzen in individualethischer und sozialethischer Hinsicht nach und diskutiert die Rolle von Zorn und anderen Gefühlen an konkreten Beispielen.

Leitung: Prof. Dr. Katja Bertsch und Team

Raum: 321

Wie entstehen Gefühle des Ärgers und Zorns? Wann mündet Wut in Aggression? Warum sind manche Menschen anfälliger für Wut und Aggression als andere? Und welche Rolle spielen diese bei psychischen Störungen? In diesem Workshop wird ein Überblick über die aktuellen Kenntnisse der Entstehung, neurobiologischen Korrelate und Auswirkungen von Zorn, Wut und Aggression gegeben und Zusammenhänge zu psychischer Gesundheit/Krankheit hergestellt. Implikationen für Prävention und Interventionen und den gesellschaftlichen Umgang werden diskutiert und neue wissenschaftliche und klinische Ansätze präsentiert.

15:30 Uhr Kaffeepause im Lichthof

16:00 Uhr Podiumsdiskussion (HS 318)

"Zorn, Wut und Aggression – Über Sinn und Unsinn von Affekten"

Auf dem Podium: Prof. Dr. Veronika Bachmann, Prof. Dr. Katja Bertsch, Prof. Dr. Johannes Schaller

Moderation: Prof. Dr. Johannes Först