Lehre

im Wintersemester 2023/24

Dr. Katharina Ebner

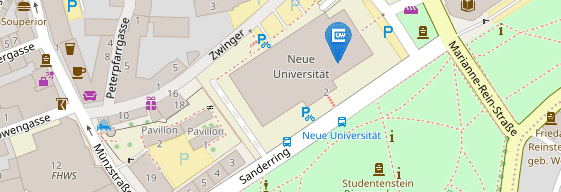

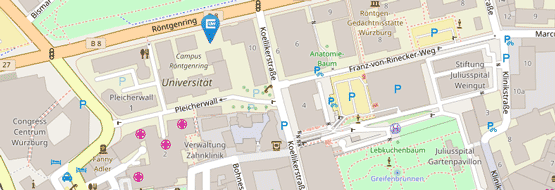

Kolloquium: Examensvorbereitung Christliche Sozialethik

Mo, 18-20 Uhr, SR 4

Dieses Kolloquium bietet Studierenden (zur Vorbereitung für das Staatsexamen in der Fächerkombination Moraltheologie und Christliche Sozialethik) die Möglichkeit, sozialethischen Prüfungsstoff interaktiv aufzufrischen. Nach einer Präsentation zentraler Themenfelder werden auf der Grundlage von Eigenlektüre einschlägige Texte Christlicher Sozialethik diskutiert und schließlich ausgewählte Prüfungsfragen vergangener Semester im Plenum besprochen.

Vorlesung: Ethische Grundfragen der Medizinethik

Di, 12-14 Uhr, HS 318

Mit zunehmendem Fortschritt der Medizin und Biotechnik ist das menschliche Leben immer mehr in die Verfügbarkeit des Menschen geraten. Durch technische Instrumentarien wie künstliche Befruchtung, Genomanalyse, Pränataldiagnostik und Gentechnik können wir heute zunehmend den Beginn, die Gestalt und auch das Ende des Lebens manipulieren. So werfen etwa die stark erweiterten Möglichkeiten intensivmedizinischer Lebenserhaltung zunehmend Fragen nach ihrer Sinnhaftigkeit auf. Zugleich mit dem technischen Können stellt sich aber auch die Frage nach unserer Verantwortung, mithin nach dem, was wir dürfen und sollen, und vor allem auch nach dem, was wir überhaupt wollen – und die Frage, an welchen Kriterien eine rationale Argumentation sich orientieren kann.

In der Vorlesung werden folgende Themen behandelt: Prinzipien und Grundbegriffe der medizinischen Ethik – Ethische Fragen am Anfang des Lebens: Status des menschlichen Embryos, Künstliche Befruchtung, Stammzellforschung, Schwangerschaftsabbruch, Pränataldiagnostik. Ethische Fragen am Ende des Lebens: Sterbehilfe, assistierter Suizid, Hirntod und Organspende, Patientenverfügung.

Vorlesung: Spezielle Themen der Theologischen Ethik - Grundfragen der Moralpsychologie

Mi, 10-11 Uhr, SR 4

Die Vorlesung versucht zunächst eine Grundlegung der Moralpsychologie vorzunehmen, um daraus ein Verständnis für die psychologischen Grundlagen moralischen Urteilens und Handelns zu ermöglichen, und schließt eine Beschäftigung mit ausgewählten Themen an, etwa Fragen nach der allgemeinen Moralfähigkeit und der Moralentwicklung des Menschen, der Entstehung des Gewissens, aber auch nach moralischer Motivation und der Bedeutung moralischer Emotionen.

Vorlesung: Grundfragen Theologischer Fundamentalethik

Mi, 12-14 Uhr, Raum 129

Ethik hat Konjunktur. In vielen Bereichen unseres Handelns wird heute verstärkt der Ruf nach Verantwortung und Ethik laut. Die Diskussion über diese Fragen ist von einer zunehmenden Pluralität der Wertorientierungen in unserer Gesellschaft, aber auch von tiefgreifenden Differenzen in der zugrunde liegenden Begründungstheorie ethischer Urteile geprägt. Angesichts dieser Situation sieht sich auch die Moraltheologie herausgefordert, ihr Selbstverständnis zu überprüfen und ihre Argumentationsformen auf ihre Tragfähigkeit und Kommunikabilität hin zu überdenken. Nur so wird es möglich sein, sich von christlicher Seite kompetent in den Diskurs über die zahlreichen heute anstehenden ethischen Fragen einzuschalten.

In der Vorlesung werden daher grundlegende Ansätze der gegenwärtigen Moraltheologie behandelt und zentrale Modelle der Normbegründung vorgestellt. Darüber hinaus soll verständlich werden, was es bedeutet, sich an basalen ethischen Prinzipien zu orientieren – genauso wie am eigenen Gewissen. Schließlich werden Grundbegriffe ethischen Handelns – u.a. Freiheit und Verantwortung, Schuld und Vergebung – erarbeitet und nach der Bedeutung des christlichen Glaubens und der Heiligen Schrift für ethische Belange gefragt.

Seminar: Macht und Theologie (inkl. Exkursion)

Blockveranstaltung

Das Thema Macht ist in aller Munde: Es beschreibt Beziehungsverhältnisse, Einflussnahmen, Abhängigkeiten. Macht ist Thema im Geschlechterverhältnis, in Organisationen und in Arbeitsbeziehungen. Macht hat etwas mit Kultur, Identität und Sinn zu tun. Im Seminar soll es um Macht in der Theologie und Macht und Machtlosigkeit als theologische Themen gehen.

Dazu werden wir neben einer Vorbesprechung an vier Terminen gemeinsam Inhalte erarbeiten und dann an einer zweitägigen Tagung in München, den Theologischen Tagen 2023 in der Katholischen Akademie von 9.11.-11.11.2023, teilnehmen. Für die Tagungsteilnahme inklusive Übernachtung und Verpflegung entstehen Kosten in Höhe von 195 (DZ) bzw. 244 (EZ) Euro. Dafür sind Zuschüsse beantragt, die den Eigenbeitrag noch deutlich senken sollten. Bei Fragen nehmen Sie bitte gern Kontakt auf: katharina.ebner@uni-wuerzburg.de.

Dr. Katharina Ebner & Sebastian Dietz

Seminar: Theologie für Greenhorns - Macht, Kirche, Missbrauch

Mo, 12-14 Uhr, Raum 129

Im Jahr 2018 wurde mit der MHG-Studie das Ausmaß sexualisierter Gewalt in den Einrichtungen der katholischen Kirche in Deutschland und in den von ihr verantworteten Räumen umfassend greifbar. Seither prägen Aufarbeitungs- und Präventionsversuche ebenso wie Vorwürfe der Verschleppung, Vertuschung oder des Aussitzens die Debatte innerhalb wie außerhalb der Kirche.

Ein Schwerpunkt des Seminars wird deshalb die Auseinandersetzung mit Phänomenen sexualisierter Gewalt und Missbrauch innerhalb von Kirche sein. Wie lässt sich die Ungeheuerlichkeit der Ereignisse fassen und welche zugrundeliegenden Probleme und Ursachen lassen sich ausmachen? Wie lassen sich Machtverhältnisse und -strukturen in der Kirche angemessen verstehen? Welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten ergeben sich für Akteur*innen in Kirche und Gesellschaft?

Dr. Lucas Brum Teixeira

Vorlesung: Alttestamentliche Anthropologie und Schöpfungslehre

Mo, 10-12 Uhr, SR 2

Die ersten elf Kapitel der Genesis (von der Erschaffung der Welt bis zum Bericht über den Turmbau zu Babel) bilden die Grundlage für die biblische Anthropologie. In ihnen werden in verschiedenen Berichten Schlüsselthemen in Bezug auf Mann und Frau in ihrer Beziehung zu Gott, zur Welt, zu sich selbst als Individuum und zueinander dargestellt. Der Kurs versucht, diese Schlüsselthemen zu erforschen, wie z. B. die Erschaffung der ersten Eltern als Mann und Frau nach dem Bild und Gleichnis Gottes, ihre Gleichheit und Komplementarität in den Unterschieden zwischen den Geschlechtern, die Gabe ihrer Freiheit und Verantwortung, den Sinn ihres Lebens, die unterschiedlichen Erfahrungen des Scheiterns und vieles mehr. Dies sind die Hauptthemen, die der Kurs durch eine sorgfältige exegetisch-theologische Betrachtung ausgewählter Passagen aus Genesis 1-11 und ihrer Schlüsselkonzepte, Themen und Motive aus einer historisch-kritischen und narrativen Perspektive erörtern will.

Vorlesung: Spezielle Texte und Themen des Alten Testaments

Mo, 14-16 Uhr, SR 3

Tobit, Judith und Makkabäer sind die wichtigsten Vertreter der deuterokanonischen erzählenden Literatur. Sie sind spät entstanden (alle drei Werke sind hellenistisch) und konzentrieren sich auf zentrale Themen der biblischen Tradition, die durch die Begegnung mit der führenden sozio-religiösen und kulturellen Tradition Griechenlands weiterentwickelt wurden. Ziel des Kurses ist es, eine Einführung in dieses biblische Literaturcorpus zu geben, indem anhand exemplarischer Passagen Schlüsselthemen vorgestellt werden und deren zeitgenössischer Relevanz diskutiert wird, wie z.B. die Frage, warum gute Menschen leiden, wie schwache Charaktere zu Helden oder Heldinnen werden, das Konzept des Heroischen, Gewalt, Gottes verborgenes und stilles Eingreifen in das menschliche Geschehen, Reaktion und Interaktion mit anderen Kulturen und deren Werten etc. Zur Untersuchung dieser Passagen werden sowohl rhetorische als auch erzählerische Ansätze verwendet.

Mag. theol. Sebastian Dietz

Übung: Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten

Mo, 10-12 (vierzehntägig, 1 SWS), SR 2

Der Kurs "Wissenschaftliches Arbeiten" führt Sie in die grundlegenden wissenschaftlichen Arbeitstechniken der Katholischen Theologie ein. Ein erster Überblick über die verschiedenen theologischen Disziplinen sowie die unterschiedlichen literarischen Gattungen wird durch Übungen zum eigenständigen Recherchieren und sachgemäßen Zitieren ergänzt. In Blended-learning-Szenarien werden Ihnen vielfältige Lernmöglichkeiten angeboten, um die gelernten Grundlagen in der praktischen Anwendung zu vertiefen. Regelmäßiges Feedback durch die Dozentin und ihre KommilitonInnen verhelfen Ihnen zu einem strategischen und systematischen Vorgehen und schaffen so beste Lernvoraussetzungen für Ihr weiteres Studium. Am Ende dieses Kurses sollen Sie in der Lage sein, wissenschaftliche Arbeiten eigenständig und reflektiert verfassen und präsentieren zu können.

Dieses Teilmodul richtet sich an alle Studienanfänger (außer BA mit Nebenfach Theologie) der Katholischen Theologie und wird für die Magisterstudierenden durch die Veranstaltung der Universitätsbibliothek 41-IK-Theo-1Ü2 „Informationskompetenz für Studierende der Katholischen Theologie“ ergänzt.

im Sommersemester 2023

Dr. Katharina Ebner

Politische Ethik und Wirtschaftsethik

Di 10-12, Hörsaal 318 (Neue Uni)

Die Vorlesung behandelt zentrale Fragen der Politischen Ethik und der Wirtschaftsethik. Neben der Behandlung der Grundfragen werden Konkretisierungen an aktuellen Themen vorgenommen. In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Wie verhalten sich Freiheit und Gerechtigkeit - aber auch Freiheit und Sicherheit zueinander? Was bedeutet Sozialpflichtigkeit des Eigentums? Diese und andere Fragen werden behandelt.

Methoden und Impulse für theologisches Nachdenken – Kritik und Diskurs

Mo 12-14

Wir lesen gemeinsam ausgewählte alte und neue Klassiker aus Philosophie und Kulturwissenschaften und fragen nach ihrer Relevanz für die Theologie. Die Veranstaltung soll Auftakt sein für ein regelmäßig stattfindendes theologisches Kolloquium und richtet sich an fortgeschrittene Studierende und interessierte Absolvent*innen der Theologien. Ausgangspunkt für das Seminar sind die Arbeiten von Michel Foucault und Judith Butler, deren kritische Analyse gesellschaftlicher Mechanismen und Diskurse Inspiration für sozialphilosophisches und ethisches Nachdenken ist und zur kritischen Auseinandersetzung einlädt.

Mag. Theol. Sebastian Dietz

Interdisziplinarität der Sozialethik

Mo 14-16, Rau 129 (Neue Uni)

Interdisziplinarität gehört in vielen theologischen Fachbereichen zum „täglichen Brot“ des wissenschaftlichen Arbeitens. Im Besonderen gilt das auch für das Fach Christliche Sozialethik. Um im Diskurs auf Augenhöhe und als anerkannter Gesprächspartner einen gut begründeten Standpunkt einbringen zu können, muss man nicht nur die jeweilige Logik der anderen Wissenschaftler*innen verstehen, sondern auch ein Stück weit ihre Sprache sprechen und mit ihren Erkenntnissen argumentativ umgehen können.

Diese Übung soll in die Methoden des interdisziplinären Arbeitens einführen und somit die Diskursfähigkeit der Teilnehmenden schulen. Thematisch wird das anhand von Fragestellungen im Bereich der Umwelt- und Klimaethik erfolgen, die in besonderem Maße der Aneignung bspw. von natur- und sozialwissenschaftlichen, politologischen und ökonomischen Erkenntnissen, „Bereichslogiken“ und Argumentationsweisen bedürfen. Aus christlich-sozialethischer Perspektive fragen wir nach vernünftigen Gründen und Kriterien, die das individuelle wie auch das kollektive (globale) Handeln im Umgang mit der Natur bestimmen können und sollen.

im Wintersemester 2022/23

Mag. Theol. Sebastian Dietz und Dr. Katharina Ebner

Theologie für Greenhorns: Zerreißprobe: Gesellschaften zwischen Identität - Macht - Geschlecht

Mo 12-14, Raum 129 (Neue Uni)

Machtgefälle innerhalb von Gesellschaften ziehen sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte. So wurden und werden beispielsweise sozialer Status, religiöse bzw. nationale Identität(en) oder Geschlechtszugehörigkeit bewusst, aber auch unbewusst zu Unterscheidungskriterien. Werden solche Unterschiede essentialisiert, ist dies jedoch Nährboden für Machtmissbrauch oder Ausgrenzung und darin wurzelt die Unterlegenheit der einen und die Überlegenheit einer anderen Gruppe. Fundamentalistische Gruppierungen machen sich dieses Prinzip zunutze. Dies zeigt sich sowohl in säkularen als auch religiösen oder kirchlichen Kontexten.

Während dabei in früherer Zeit eine klare Rollenverteilung und gesellschaftliche Zugehörigkeiten den Lebensweg vorherbestimmten, erlebt die moderne westliche Welt in den letzten Jahrzehnten, wie vermeintliche Klarheiten etwa beim Genderdiskurs oder beim Thema Chancengleichheit und damit auch Machtverhältnisse in Frage gestellt werden. Gleichzeitig werden Individualität, Selbstverwirklichung und Freiheit zu zentralen Kriterien für ein gutes Leben und eine gerechte Gesellschaft.

Im Seminar setzen sich die Teilnehmer*innen mit Macht und Machtmissbrauch, der Stellung sozialer (Rand-)Gruppen, der Festlegung oder Variabilität von Rollenbildern sowie Individualität und Kollektivität auseinander. Texte bzw. Zeugnisse aus inner- und außertheologischen Disziplinen werden ins Gespräch gebracht, kritisch beleuchtet und diskutiert.

Theologische Vorkenntnisse werden nicht benötigt!

Dr. Katharina Ebner

Gefühl, Moral und Ethik

Mo 10-12

Moralische Erkenntnis und moralisches Handeln findet in konkreten Kontexten statt. Sie sind beeinflusst durch Erfahrenes und Erlerntes und bestimmt durch kognitive und emotionale Elemente. Für die Erkenntnis dessen, was richtig oder falsch ist, spielen Rationalität und Gefühle eine Rolle. Das Zueinander dieser beiden Begriffe soll im Zentrum des Seminars stehen. Dabei werden sowohl einflussreiche philosophische als auch sozialwissenschaftliche Positionen erschlossen werden.

Mag. Theol. Sebastian Dietz

Wissenschaftliches Arbeiten in der Theologie für Fortgeschrittene

Mo 10-12

Diese Übung richtet sich vorwiegend an Studierende in der Endphase ihres Theologiestudiums, Bachelor-, Master-, Lehramt- und Magisterstudierende gleichermaßen. Es werden Themen behandelt, die sich in dieser Zeit besonders stellen: Vertiefung ins wissenschaftliche Arbeiten, insbesondere in Bezug auf eine Abschlussarbeit und Einführung in die Erstellung eines Thesenpapiers für die Magisterabschlussprüfung. Daneben sollen jedoch auch Informationen zu Bereichen wie Arbeitstechniken, Zeitmanagement, Selbstorganisation und Lernstoffbewältigung angesprochen werden.

Fortgeschrittene Studierende, die noch nicht dezidiert in der Schlussphase des Studiums sind und Interesse an diesen Fragen haben, sind ebenfalls herzlich willkommen.

In der Übung wird keine inhaltliche Begleitung und Betreuung der Abschluss- oder Seminararbeiten übernommen.

im Sommersemester 2022

Dr. Katharina Ebner

Seminar: Systematische Theologie (Theologische Ethik)

Ethik der Macht - Macht der Ethik

Termine: Mo 12-14 Uhr

Beschreibung:

Im Rahmen des Seminars werden wir uns mit Machttheorien aus ethischer Perspektive beschäftigen. Dabei stehen Fragen nach dem Zu- und Miteinander von Menschen im Mittelpunkt. Wie lassen sich Machtverhältnisse erkennen, deuten, kritisieren, legitimieren, verändern oder überwinden?

In Auseinandersetzung mit zwei jüngst erschienenen Debattenbeiträgen, Judith Butlers Macht der Gewaltlosigkeit und Rainer Forsts Normativität und Macht, fragt das Seminar nach der Analytik von Machtstrukturen und möchte Antworten auf das Wie einer gerecht(er)en Gesellschaft geben.

Sebastian Dietz

Seminar: Praktische Theologie: Christliche Sozialethik 2

Der Synodale Weg und die Frage der Macht

Termine: Donnerstags, 14-16 Uhr

Beschreibung:

Macht (und ihr Missbrauch) ist ein zentrales Thema des Synodalen Wegs – und zwar sowohl inhaltlich als auch formal.

Inhaltlich wurde bei der dritten Synodalversammlung etwa der „Grundtext Macht“ beschlossen. Dieser theologische Text bildet die Grundlage für weitere sog. „Handlungstexte“, die konkrete Maßnahmen beschreiben. Damit der Beschluss zustande kam, war formal eine Mehrheit von zwei Dritteln der Synodalen notwendig – und zusätzlich von zwei dritteln der anwesenden Bischöfe.

Beide Ebenen – die behandelten Texte und den Modus ihres Zustandekommens – möchte das Seminar mit Bezug auf soziologische und ethische Theorien der Macht analysieren. Was ist Macht, was bedeutet Machtmissbrauch? Wie sprechen die Texte des Synodalen Wegs über Macht? Wie wird sie jeweils bewertet und welche Schlussfolgerungen werden daraus gezogen? Wie lassen sich die Machtprozesse des Synodalen Wegs angemessen beschreiben? In welchem Verhältnis stehen die praktischen Vorgänge zu den inhaltlichen Aussagen?

Die machttheoretisch geleitete Analyse soll dazu in die Lage versetzen, eine eigene qualifiziert begründete Haltung einzunehmen: Welche Praktiken und Aussagen sind angemessen, welche Kritik ist aber auch zu formulieren?

im Wintersemester 2021/2022

Sebastian Dietz & Dr. Benedict Schöning

Seminar: Schöne neue Welt - gesellschaftliche Utopien in Zeiten von Krisen und Katastrophen

Termine: Mo, 12.00 – 14:00 Uhr

Die COVID-19-Pandemie ist ein Realitätsschock. Was bisher als sicher und verlässlich galt, kann auf einmal tödlich sein. Nicht nur, weil ein Virus um die Welt reist, werden individuelle Routinen und Gewohnheiten ebenso wie gesellschaftliche Praktiken und Normen radikal in Frage gestellt. Das Bedürfnis nach Daten und Informationen, nach Nachrichten und Geschichten über das Virus steigt in dieser Krisenzeit an. Weil diese eine Wirkung entfalten, verändert eine Krise auch, was wir für normal halten und wie wir über unsere Welt denken. Für diese Phänomene ist die Pandemie ein sehr eindrückliches, aber längst nicht das einzige Beispiel.

In Folge des Schocks entsteht ein Zwischenzustand der Krise; ein Moment, in dem Entscheidungen möglich werden, weil vieles Unumstößliche in Frage gestellt wird. Darin liegt eine Ambivalenz von Drohung und Verheißung: Kippt die Gesellschaft nach der Krise in die katastrophale Dystopie oder besteht die Hoffnung, in eine neue, bessere Normalität überzugehen?

Die Antwort auf diese Fragen kann nicht eindeutig sein, denn sie ist davon abhängig, für wen und auf welche Weise das Neue eine Verheißung sein soll. An dieser Stelle setzt dieses Seminar an:

Wir erzählen die bessere Welt. In theologisch fundierten Utopien einer besseren Welt formulieren wir Impulse aus unserer wissenschaftlichen Analyse der Krise und den Ressourcen, die unsere Tradition bereitstellt. Mittels narrativer, theologischer Ethik formuliert dieses Seminar somit Antworten auf die Frage: Wie wollen wir gelebt haben?

Dabei reflektieren wir, wie solche Utopien glaubwürdig und wirksam werden können. Ziel ist es dabei, das neue Normal unserer Gesellschaft nicht einfach zu beschreiben, sondern theologisch-ethische Perspektiven für die Transformation der Gegenwart furchtbar zu machen und diese engagiert mitzugestalten.

Sebastian Dietz

Übung: Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten

Termine: Do, 14.00 – 16:00 Uhr

Beschreibung:

Der Kurs "Wissenschaftliches Arbeiten" führt Sie in die grundlegenden wissenschaftlichen Arbeitstechniken der Katholischen Theologie ein. Ein erster Überblick über die verschiedenen theologischen Disziplinen sowie die unterschiedlichen literarischen Gattungen wird durch Übungen zum eigenständigen Recherchieren und sachgemäßen Zitieren ergänzt. In Blended-learning-Szenarien werden Ihnen vielfältige Lernmöglichkeiten angeboten, um die gelernten Grundlagen in der praktischen Anwendung zu vertiefen. Regelmäßiges Feedback durch die Dozentin und ihre KommilitonInnen verhelfen Ihnen zu einem strategischen und systematischen Vorgehen und schaffen so beste Lernvoraussetzungen für Ihr weiteres Studium. Am Ende dieses Kurses sollen Sie in der Lage sein, wissenschaftliche Arbeiten eigenständig und reflektiert verfassen und präsentieren zu können.

Dieses Teilmodul richtet sich an alle Studienanfänger (außer BA mit Nebenfach Theologie) der Katholischen Theologie und wird für die Magisterstudierenden durch die Veranstaltung der Universitätsbibliothek 41-IK-Theo-1Ü2 „Informationskompetenz für Studierende der Katholischen Theologie“ ergänzt.

Dr. Benedict Schöning

Vorlesung: Zentrale Literaturwerke des Alten Testaments 1 - Die Rede von Gott

Termin: Dienstag, 8:00 – 10:00 Uhr

Beschreibung:

Gottesrede wird gefährlich, wenn sie einseitig wird. Die pauschale Annahme eines „guten“ oder „bösen“ Gottes verkürzt nicht nur die Möglichkeiten Gottes, es entspricht auch nicht der alttestamentlichen Rede von Gott. Das Alte Testament kennt viele Facetten Gottes, die in ihrer Ambivalenz einander gegenüberstehen und ein sich ergänzendes und auch in sich widersprüchliches Bild dieses Gottes abgeben, in dem sich Theologien, aber keine systematische Theologie zeigt.

In dieser Vorlesung werden zentrale Texte des Pentateuch und ergänzende Texte aus den anderen Teilen des Alten Testaments hinsichtlich ihres vielstimmigen Gottesbildes dargestellt. Die Grundfrage lautet dabei, wie damit umzugehen ist, dass Gott auf die jeweils unterschiedlichen Weisen besprochen wird – als Gott in Beziehung, als zorniger Gott, als gerechter Gott usw. Der Pentateuch kommt dabei auch als ein Stück Literatur in den Blick, dass nicht nur an einschlägigen Stellen von Gott spricht, sondern auch als Ganzes eine bestimmte Art der „Rede von Gott“ ist.

Vorlesung: Alttestamentliche Anthropologie und Schöpfungslehre

Termin: Montag, 10:00 – 12:00 Uhr

Beschreibung:

Auf den ersten Seiten der Bibel sind uns zwei unterschiedliche Geschichten überliefert, die davon erzählen, wie man sich den Beginn der Welt und der Menschheit vorgestellt hat – die eine erzählt von der Erschaffung der Welt in sieben Tagen (Gen 1,1-2,3), die anderen von der sukzessiven Erschaffung des ersten Menschenpaares (Gen 2,4-3,26).

So sehr die beiden Erzählungen bzw. (vermeintliche) Elemente aus ihnen unbemerkt in unser kulturelles Alltagswissen eingegangen sind, so überrascht ist man doch immer wieder, wenn man sie einmal aufmerksam liest: Wer oder was ist das eigentlich, was Gott zuerst geschaffen hat? Was hat es mit der Schlange und den Bäumen im Paradies auf sich? Wo findet sich eigentlich der berühmte Apfel?

Dieser erzählte Anfang von den Schöpfungserzählungen über die Sintflut bis zur Turmbauerzählung (die sogenannte Urgeschichte) wird in der Vorlesung beleuchtet. Dabei zeigen sich spannende und unvermutete Einblicke, die ganz grundlegende Fragen – nach Gott, nach dem Menschen, nach Leben und Tod – in erzählender Form thematisieren.

im Sommersemester 2021

Sebastian Dietz, Dr. Katharina Ebner, Dr. Benedict Schöning

Seminar: Schöne Neue Welt nach Corona - Was macht die Gesellschaft mit Krisen und Katastrophen?

Termine: Mo, 12.00 – 14:00 Uhr

Beschreibung:

Die COVID-19-Pandemie ist ein Realitätsschock. Was bisher als sicher und verlässlich galt, kann auf einmal tödlich sein. Nicht nur, weil ein Virus um die Welt reist, werden Routinen, gesellschaftliche Praktiken und Normen radikal in Frage gestellt. Auch weil Daten und Informationen, Nachrichten und Geschichten über das Virus Wirkung entfalten, verändert die Pandemie, was wir für normal halten.

Es entsteht ein Zwischenzustand der Krise, ein Moment, in dem Entscheidungen möglich werden, weil vieles Unumstößliche in Frage gestellt wird. Darin liegt eine Ambivalenz von Drohung und Verheißung: Kippt die Gesellschaft nach der Krise in die katastrophale Dystopie oder besteht die Hoffnung, in eine bessere neue Normalität überzugehen?

Die Antwort auf diese Fragen kann nicht eindeutig sein, denn sie ist davon abhängig, für wen und auf welche Weise das Neue eine Verheißung sein soll. An dieser Stelle setzt dieses Seminar an: Wir erzählen die bessere Welt nach Corona. In theologisch fundierten Utopien einer besseren Welt formulieren wir Impulse aus unserer wissenschaftlichen Analyse der Krise und den Ressourcen, die unsere Tradition bereitstellt. Mittels narrativer, theologischer Ethik formuliert dieses Seminar somit Antworten auf die Frage: Wie wollen wir gelebt haben? Dabei reflektieren wir, wie solche Utopien glaubwürdig und wirksam werden können. Ziel ist es dabei, das neue Normal unserer Gesellschaft nicht einfach zu beschreiben, sondern theologisch-ethische Perspektiven für die Transformation der Gegenwart furchtbar zu machen und diese engagiert mitzugestalten.

Dr. Katharina Ebner

Seminar: Normative Ordnungslogiken des Sozialen

Termine: Di, 10:00 – 12:00 Uhr

Beschreibung:

Menschen leben in Gemeinschaft. Dabei fanden und finden sie sich in ganz verschiedenen Formen von Gemeinschaften wieder, die wiederum auch ihr eigenes Leben in unterschiedlichem Maß bestimmen, beschränken und ermöglichen. Denn es macht einen Unterschied, ob wir annehmen, dass das Gemeinwesen wohlgeordnet in Ständen ist oder alle Menschen gleiche Rechte haben, und auch ob es natürliche Rechte gibt oder ob Rechte über Verträge oder Vereinbarungen festgeschrieben werden, und wer wiederum darüber entscheidet.

Im Seminar werden wir deshalb in einem ersten Schritt soziologischen Wirklichkeiten auf die Spur kommen, indem wir fragen, wie sich Formen des Sozialen beschreiben und analysieren lassen. In einem zweiten Schritt fragen wir nach den normativen Dimensionen. Wie sollen wir leben? Welche Gesellschaftsformen sind gerecht? Welche ermöglichen ein gelingendes Leben? Dabei werden wir uns sowohl mit philosophischen als auch theologisch-ethischen Ansätzen beschäftigen.

Seminar: Der autonome Mensch als Ideal

Termine: Do, 08:00-10:00 Uhr

Beschreibung:

Autonomie ist für viele ein ganz zentraler Begriff ihres Selbstverständnisses. Damit sind aber oft ganz unterschiedliche Dinge bezeichnet, beispielsweise eigenständig Entscheidungen zu treffen, sich nicht abhängig von anderen zu machen, selbstbestimmt zu handeln, sich frei entfalten zu können oder nicht Objekt von Zwang zu werden. Was unter Autonomie jeweils verstanden wird, hängt dabei sowohl von den zugrunde liegenden Annahmen über den Menschen ab als auch richtet es sich nach dem Feld, in dem sie wirksam werden soll. Diesen Dimensionen möchte das Seminar auf die Spur kommen. Im Seminar werden deshalb unterschiedliche Modelle individueller Autonomie untersucht und verschiedene Praxisfelder (Medizinethik, Beziehungsethik) erarbeitet.

Dr. Benedict Schöning

Vorlesung: Alttestamentliche Prophetie – eine Methode für die Fragen der Gegenwart

Termine: Di, 12:00 – 14:00 Uhr

Beschreibung:

Was alttestamentliche Prophet*innen angekündigt haben, scheint Jahrhunderte später von der Zeit überholt. Was bleibt von der Prophetie der Bibel, sodass sie für gegenwärtige Leser*innen Sinn stiften und in der Welt etwas verändern kann?

Die Vorlesung betrachtet Prophetie als ein wesentliches Phänomen des Alten Testaments, dessen Konzeption und Theologie heute anschlussfähig sind. Anhand von ausgewählten prophetischen Texten stellt sie die Grundzüge der Prophetie im Alten Testament dar und gibt Anregung zu einer pragmatischen Analyse der Texte in der beruflichen Praxis. Sie erarbeitet dazu im Dialog mit Studierenden hermeneutisch verantwortete Aktualisierungen der Bibeltexte für die Gegenwart. Zur Sprache kommen dabei u.a. gegenwärtige postkoloniale, feministische und gewaltkritische Perspektiven.

Sebastian Dietz

Seminar: Von Wutbürger:innen und Weltverbesserern – Emotionen im politischen Prozess

Termine: Do, 12:00 – 14:00 Uhr

Beschreibung:

Obwohl viele Theorien von Demokratie ihren Fokus auf die Rationalität der Abläufe und Diskurse legen, ist nicht zu leugnen, dass Emotionen in (vor)politischen Prozessen relevant sind. Das beginnt bei leidenschaftlichen Diskussionen mit dem Onkel bei der Familienfeier und reicht über Protestbewegungen bis hin zu großen symbolischen Gesten von Spitzenpolitiker*innen. Als Reflexion der Praxis muss Christliche Sozialethik auch Emotionen berücksichtigen, wenn diese für politische und gesellschaftliche Prozesse relevant werden.

Emotionalität und Rationalität stehen dabei nicht grundsätzlich im Widerspruch zueinander, sind aber auch nicht deckungsgleich. In welchen Bezügen werden Emotionen also relevant für die politische Praxis? Sind sie dabei für demokratische Prozesse tendenziell hinderlich und sollten bestmöglich aus dem politischen Bereich herausgehalten werden? Oder: Unter welchen Umständen können sie als wertvolle Ressource für ein demokratisches Miteinander verstanden werden?

Das Seminar möchte diesen Fragen nachgehen und dabei verschiedene Konstellationen als Fallstudien für verschiedene Funktionen oder auch Dysfunktionen von Emotionalität in politischen Prozessen heranziehen.