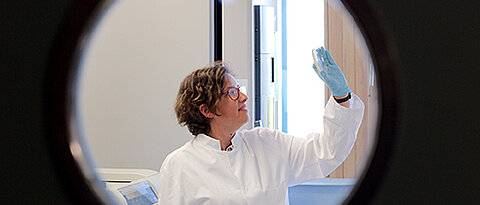

Zwei Millionen Euro für die Krebsdiagnostik

06/17/2019

Die Bayerische Forschungsstiftung fördert mit zwei Millionen Euro das Projekt FORTiTher, das maßgeblich von Universität und Universitätsklinikum Würzburg gestaltet wird. Erforscht werden neue diagnostische Verfahren bei Krebs.

more